要把时间、精力和智慧投入到无穷的精神创造中去,在学术创新和实践检验中不断融入社会,获取不竭的“理论利息”和精神财富,进而推动社会的发展进步。语言学者最光荣的使命,就是让汉语拥抱世界,把中国文化的种子传播全球。

——骆小所

骆小所,1948年生,云南陆良县人,中国著名语言学家、修辞学家和教育家,国家有突出贡献专家,教授,博士生导师,教育部学位中心评审专家,云南社科联顾问,泰国坎查纳布里皇家大学名誉校长,泰国南邦皇家大学荣誉博士,国家汉办特聘终身专家,云南师范大学原校长,政协云南省第十届委员会常委,国务院学位委员会汉语国际教育专业学位论证专家,国家社科基金项目通讯评审专家。独撰《艺术语言学》等学术专著11部,主编《现代汉语引论》等教材18部,发表论文231篇,创立了艺术语言学科,在学术界产生了较大反响,他撰写的《艺术语言学》《现代修辞学》被《中国修辞学通史》《20世纪中国修辞学》收录并作专章评介。骆小所教授以其敏锐的学术眼光和精深的学术造诣,对中国语言学研究的理论创新做出了积极贡献。值得一提的是,作为孔子学院的创始人之一,早在二十一世纪初,骆小所教授就以拓荒者姿态和创新精神开辟了语言学理论与应用研究的新领域——国际中文教育。以参与孔子学院的筹备创建为起点,他开启了从理论探索向应用实践延伸的学术新路。

(图为骆小所教授大学期间与母亲的合影)

一、骆小所教授对国际中文教育的理论贡献

(一)奠定了国际中文教育从单纯的重“语”教学向“语文”并重教育转型的学术理论基础

在国际中文教育事业尚处于萌芽阶段之时,骆小所教授便凭借敏锐的学术洞察力,前瞻性地提出汉语国际教育的内容体系应由“重语轻文”向“语文”并重转变,并在学术研究中阐释论证了这一观点,为学科发展指明了方向。

2007年,骆小所教授在论文《汉语国际教育的目的是汉语文国际教育》中提出,汉语国际推广的目的是使国外学习者通过学汉语达到对中国文字、文化、文学、文章技法的整体把握。随着汉语国际推广的不断演进和实用性需求的不断增强,从汉语教学向汉语文教学的转型势在必然。同年发表的《我们要由汉语教学转为汉语文学教学》一文中,他提出汉语国际教学缺乏对“文”的教学,致使汉语教学与文字、文章、文学和文化脱节。据此,骆小所教授提出汉语文是汉语国际推广的核心,并从理论研究和实践教学两个维度进一步阐释了汉语与汉语教学等三组关系,2014年,骆小所教授在《论汉语国际教育中“文”的重要性》一文中再次强调汉语是汉民族文化的载体,汉语国际教育必须是须贯穿包括文化、人文、文学、文字、文艺和文章在内的“文”的教育。他系统回顾了汉语研究的演进历程,呼吁语言学界以中国传统语文学为依据,在批判中选择运用西方语言学理论,建立符合汉语规律的新语文学体系。2020年,在《汉语国际教育要重视对艺术语言的教学》一文中,骆小所教授提出,艺术语言塑造了中国语言文字独有的审美特征和精神特质,理应成为国际中文教育的重要组成部分。

骆小所教授提出的这一系列学术观点,为“对外汉语教学”到“汉语国际教育”,再到“国际中文教育”的学科命名演变提供了坚实的理论支撑,有力推动了国际中文教育研究在持续思辨中不断迈向成熟。

(二)提出了全球“汉语热”持续发展策略

骆小所教授不仅在理论层面为国际中文教育奠定坚实基础,更将学术研究与现实需求紧密结合,敏锐捕捉到实践领域的关键问题,以深厚的学术积淀和对行业发展的深刻理解,提出一系列具有战略性和可操作性的发展策略,为国际中文教育事业的持续繁荣提供了切实可行的行动指南。

在《在全球语境下的“汉语热”》一文中,骆小所教授提出,全球“汉语热”带来了汉语师资短缺、教材研发滞后、教学研究系统性不足等问题,要保持汉语热度,必须从根本上解决国际中文教育的供需矛盾。基于此,他前瞻性地提出了国际中文教育发展的三条路径:编写适合外国人学习汉语的教材;派出自愿到国外讲授汉语的教师,即青年志愿者和校际交流的教师;与国外大学联合成立“孔子学院”和“汉语中心”。

这一系列观点被相关部门采纳,2004年,开始筹备建设孔子学院,2005年7月,云南师范大学“孔子学院”在泰国清迈大学揭牌成立。2007年,国务院学位委员会批准设立“国际汉语硕士研究生”专业,极大地推动了国际中文教育的高层次人才培养。可以说,正是秉持学术研究要服务国家发展的为学信条,正是多年学术探索所构建起的宏大的思维体系,使骆小所教授在面对国际中文教育发展困境时,以全局性、前瞻性的战略思维,为国际中文教育行稳致远发展开出了良方。

(三)对汉语教材编写的贡献

骆小所教授深知教材是教学活动的重要载体,他凭借深厚的学术功底,将研究成果转化为教材编写的创新实践,不仅在语言学教材领域成果丰硕,更积极响应国家战略,深耕东盟国家汉语教材研发。

在语言学通用教材编写方面,骆小所教授主编的《现代汉语引论》《现代语言学理论》《现代修辞学》等教材被国内外高校选用,更成为东南亚国家教师培训的主要参考书目。其中,《现代汉语引论》对国际中文教材编写产生了深远影响。著名语言学家、修辞学家宗廷虎教授和上海财经大学学者窦丽梅博士在《新的理论 新的体系——评骆小所主编的<现代汉语言论>》一文给予教材高度评价,提出教材编写符合汉语特点,具有高度的理论性和前沿性。

这部教材不仅成为国内高校汉语言文学专业本硕博课程的重要教材,更重塑了国际中文教师的知识体系与教学内容框架,从理论与实践层面为国际中文教材编写提供了坚实支撑。其完备的知识体系与 “教”“学” 互促的编写原则,使语言教学更契合实际应用需求,为国际中文教材编写提供了有益参考。

在国别化教材研发方面,骆小所教授还积极投身东盟国家汉语教学资源建设。2021年1月,他主持申报的《<老挝人学汉语>教材开发》项目获批教育部中外语言交流合作中心立项,同年11月教材正式出版发行,并作为中老铁路开通的重要文化礼品赠予老挝相关单位,圆满完成项目目标。2023年5月20日,骆小所教授出席勐腊东盟汉语教材研发中心成立揭牌仪式,并作《国际中文教育重要性及我们的任务》的报告,明确提出以语言的互通带动沿线国家的文化交融的理念。

他主导研发的教材,不仅填补了东盟国家国别化汉语教材的空白,更为“一带一路”沿线国家汉语教学树立了本土化范例,成功打造了边境地区国际中文教育教材编写的“勐腊模式”。如今,该教材已成为中老缅边民文化交流与经贸合作的重要工具,为提升中华文化国际影响力、增强国家文化软实力发挥了积极作用。

(图为骆小所教授主持复旦大学汉语言文字学专业博士学位论文答辩会)

二、骆小所教授在国际中文教育中留下的闪光足印

(一)参与孔子学院的论证、筹备、建设以及组织实施等工作

在国际中文教育事业发展的征程中,骆小所教授以开拓者的姿态深度参与了孔子学院从构想到落地的每一个关键环节,用智慧与行动镌刻下熠熠生辉的印记。作为孔子学院的发起人与创始人之一,他不仅是战略构想的积极践行者,更是这一文化交流平台从无到有、蓬勃发展的重要见证者。

2001年,骆小所教授带领团队出访泰国,经过多方协调在南邦皇家大学建立了泰国第一个“中国汉语中心”,为后续孔子学院的建设奠定了坚实基础。2004年10月13日,他应教育部和中国国家对外汉语教学领导小组办公室邀请,参加了孔子学院建设工作会议。会上,他参与了孔子学院及其运行模式的整体规划,并作《孔子学院创办的紧迫性与必要性》讲话,这次会议确定了在国外建立“孔子学院”的战略构想。

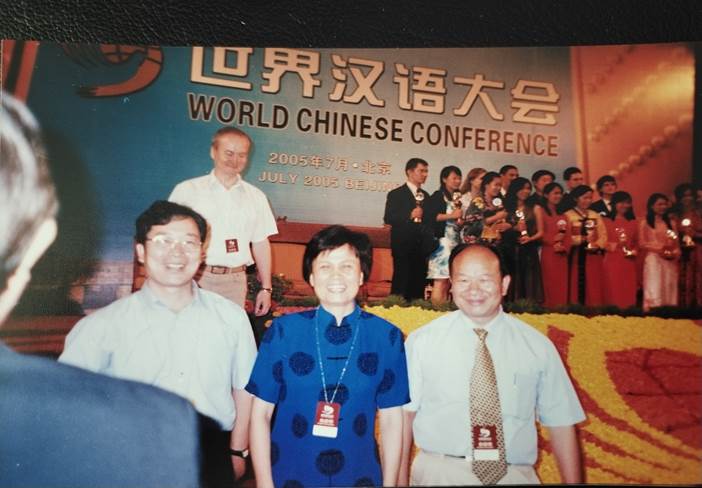

此后,骆小所教授持续投身孔子学院建设的系列工作。2005年4月23—25日,在国家汉办孔子学院建设工作会上,他作《孔子学院建设的基本思路》主题发言,为孔子学院的具体建设规划提供切实可行的方案。6月18—19日,在国家汉办海外汉语教师培训规划研讨会上,他围绕《关于汉语教师的基本条件》展开论述,为国际中文师资队伍建设提供专业指导。7月10 —17日,他率团深入泰国、越南考察孔子学院筹建工作,并分别发表《孔子学院的建立及中泰友谊》《孔子学院的建立及中越友谊》报告,增进当地对孔子学院和中华文化的认同。7月20日,他受邀出席在北京人民大会堂举办的世界汉语大会。会上,李长春、许嘉璐、陈至立等发表重要讲话,并为云南师范大学与泰国清迈大学共建的“孔子学院”授牌。

(2004年10月13日,骆小所教授出席孔子学院建设暨筹备工作会议)

(2004年10月13日,骆小所教授在孔子学院筹备会上作重要发言)

在骆小所的带领下,云南师范大学充分发挥地缘优势,积极承担国家汉办和教育部在泰国和越南建立孔子学院的任务,与泰国、越南、缅甸等东南亚国家多所大学开展国际语言文化合作项目,显著提升了学校的国际影响力和美誉度。他以孔子学院为重要平台,不遗余力推广中国文化,通过语言与文化的深度交融,增进各国对中华文化的理解与认同,为推动国际中文教育学科发展、促进中华文化在全球范围内的广泛传播作出了不可磨灭的贡献。

(图为骆小所教授参加孔子学院大会)

(二)作为专家小组成员参与汉语国际教育硕士专业学位论证等相关工作

在国际中文教育迈向专业化、体系化发展的进程中,骆小所教授以深厚的语言学理论功底和学科建设经验,深度参与专业学位论证和行业发展规划,成为汉语国际教育硕士专业建设当之无愧的先行者,为学科规范化、高质量发展贡献了智慧和力量。

2007年1月6—8日,骆小所教授受国家学位办邀请,在上海参加了汉语国际教育硕士专业学位论证专家小组第二次工作会议。在会上,他深度参与了对“汉语国际教育硕士”专业学制、招生方案、考试内容及培养方案的研讨,凭借扎实的学术积淀与实践经验,提出诸多建设性意见,为专业学位体系的科学构建奠定基础。同年4月7—10日,他受邀出席第二届语言与国家高层论坛会,发表《汉语国际推广应注意的问题》报告,敏锐指出行业发展中的关键问题与潜在挑战,引起学界的广泛关注。

此后,骆小所教授持续活跃于国际中文教育发展的前沿阵地。2009年2月24—25日,在国家汉办组织的《汉语教师志愿者发展报告》讨论会上,他作了《汉语教师志愿者的待遇方案》主旨发言,从保障志愿者权益、优化人才队伍建设的角度,为汉语国际推广的师资发展提供切实可行的建议。2011年12月12日,应国家汉办和世界汉语教学学会邀请,应国家汉办和世界汉语教学学会邀请,他参加了世界汉语教学学会第八届常务理事会第四次全体会议,围绕汉语国际推广中的教师培训、教材建设和教学方法等核心议题展开研讨,积极为行业发展建言献策。2012年8月16—18日,在第十一届国际汉语教学研讨会上,他受邀主持“国际汉语教师标准与教师评估”分会场会议,凭借丰富的学术经验与专业见解,推动国际汉语教师培养标准的深入探讨与完善。

(图为骆小所教授参加汉语国际教育硕士专业学位论证专家小组会议)

(图为骆小所教授参加世界汉语大会)

三、骆小所教授对国际中文教育的深远影响

骆小所教授深耕学术与汉语国际推广领域,其成就不仅在国内引发广泛关注,更赢得国际学界的高度赞誉。他积极参与国际学术会议,与全球学术界建立起广泛联系,显著提升了汉语国际教育专业学位点的国际影响力。此外,他曾任中国修辞学会副会长、云南省语言学会会长等重要学术职务,依托丰富的学术资源,为推动汉语国际教育专业学位点建设开辟广阔路径。凭借卓越贡献,他获聘国家汉语国际推广领导小组办公室特聘终身专家;于2005—2019年间担任世界汉语学会常务理事,后转任学术指导委员会委员;2007年,受聘成为国家汉办特聘专家,获泰国南邦皇家大学荣誉博士,2017年被聘为泰国坎查纳布里皇家大学名誉校长。

在学术与教学成果方面,骆小所教授著作等身、屡获殊荣。《修辞探究》荣获云南省1979—1989年度优秀社会科学成果二等奖,《现代汉语引论》获1993 年国家优秀教材二等奖,《艺术语言学》获云南省1990—1992年度优秀社会科学一等奖。此外,他于1997年获得教育部曾宪梓基金二等奖,2001年被评为全国德育先进个人。在教学改革中,他主持的“汉语言文学专业面向 21 世纪语言课程体系建设”获2002年国家优秀教学成果二等奖,“国外汉语人才培养模式探索”获2004年云南省优秀教学成果一等奖;《现代修辞学》《语言美学论稿》等著作也相继荣获云南省优秀社会科学研究二等奖。

这些荣誉不仅见证了骆小所教授在教学与学术领域的深厚造诣,更凸显了他对学科发展的突出贡献。他开创性地将修辞学融入国际中文教育,提出“修辞认知”“语用修辞学”等前沿概念,强调文化在汉语教学中的核心地位,积极推动语言与文化融合的教学模式改革创新,为国际中文教师培养提供系统性理论指导,其成果至今仍在汉语国际教育、修辞学、跨文化交际等领域发挥着重要的指导与借鉴作用。

骆小所教授常以自身经历勉励后辈:“人生只要有奋斗的目标,和为之奋进的坚定信念,即使荆棘载途,也能以智慧为笔、勤勉为墨,绘就精彩的人生画卷。”

(图为本文第一作者彭建玲与骆小所教授)

(作者介绍:彭建玲,昆明理工大学国际学院教授,云南省语言学会学术指导委员会委员;周敏,博士,楚雄师范学院语言文化学院副教授,云南省语言学会常务理事;杨锦,博士,云南师范大学文学院讲师,云南省语言学会理事。)

发布评论

评论